Die Hunde vom Westjordanland

Von Klaus Petrus

+++ LESEPROBE aus der SPF 25 +++

Warten kann so fürchterlich anstrengend sein. Seit Stunden sitze ich zwischen Autowracks in der Sonne und starre auf diese riesige Müllhalde. Dahinter liegt der Qalandia Checkpoint. Er trennt das Westjordanland von Jerusalem. Fast jeden Freitag prallen hier palästinensische Kids mit ihren Steinschleudern und Molotowcocktails auf schwer bewaffnete israelische Soldaten. Heute ist so ein Freitag. Lastwagen rattern an mir vorbei, sie wirbeln Staub auf, die Fahrer hupen mir zu. Ich weiß, dass sie hier sind. Irgendwo dort drüben im Geröll haben sie sich versteckt und warten.

Und dann sind sie plötzlich da, sieben oder acht an der Zahl.

Ahmad Safi, einer von Jalazone

Ahmad Safi, einer von Jalazone

„Salam“ hier, „marhaba“ dort, Ahmad Safi kennt sie alle hier in Jalazone, dem Flüchtlingslager nördlich von Ramallah. Es ist Ende September 2015. In den Medien ist von einer neuen Intifada die Rede, einem Aufstand der Palästinenser gegen die israelische Besatzungsmacht. Safi wiegt den Kopf, er glaubt nicht daran. Die Menschen wüssten gar nicht, wie es nach den Kämpfen weitergehen soll. Und die Politiker sowieso nicht. Der 38-Jährige ist in Jalazone geboren, Gewalt und Gegengewalt kennt er seit Kindesbeinen an. „Wenn du in einem Land wie diesem aufwächst, ist das normal. Israelis gegen Palästinenser, Männer gegen Frauen, die älteren Kinder gegen die jüngeren und die wieder gegen die Tiere. Es gibt diesen Kreislauf der Gewalt, davon bin ich überzeugt.“ Eine Einsicht, die Safi lange mit sich trug. Bis er – der Umtriebige, der Gehetzte – zur Überzeugung kam: „Entweder machst du so weiter und verschließt die Augen vor den brutalen Dingen, die um dich herum passieren. Oder du wachst auf und sagst: Yallah, tu was, das muss jetzt aufhören.“

Das war vor fünf Jahren. Damals gründete Safi zusammen mit seinem Freund Samah Arekat die Palestinian Animal League (PAL), die einzige Tierschutzorganisation im Land. Nicht nur aus Tierliebe, sondern auch wegen diesem Kreislauf der Gewalt. „Wir können ihn erst dann durchbrechen, wenn wir den Schwächsten helfen. Und das sind nun mal die Tiere.“ Tierschutz als Menschenschutz sozusagen? „Ja. Wer kein Problem damit hat, Tiere zu quälen, der wird, wenn es darauf ankommt, auch vor Menschen keinen Halt machen. Oder umgekehrt.“ Deshalb gehören für Safi Tierschutz und Menschenrechte so eng zusammen: „Wir können nicht das eine tun und das andere lassen. Das geht nicht.“ Safi wirkt überzeugend, er hat Charme und Charisma für zehn, wie sein Freund Samah immer sagt. Für einen Augenblick male ich mir aus, wie dieser Mann, um zehn Jahre älter, in Ramallahs Regierungsgebäude Politik macht.

Aber noch sind wir in Jalazone, diesem Flüchtlingslager mit 14 000 Menschen auf nur einem Viertel Quadratkilometer, und trinken Tee. Safi beginnt von den vielen Projekten zu reden, die PAL seit 2011 auf den Weg gebracht hat, und besonders von einem, das er ganz groß aufziehen will: eine Kampagne für Palästinas Straßenhunde.

Fünf Monate später. Ich treffe Ahmad Safi in Birzeit, einem beschaulichen Städtchen bei Ramallah, wo er mit seiner Frau und den drei Töchtern lebt. Es ist früher Morgen, wir wollen nach Tulkarm im Nordwesten der Westbank. Dort hat die An-Najah Universität von Nablus ihre veterinärmedizinische Fakultät. Und dort arbeitet Dr. Belal. Er ist der einzige Tierarzt in Palästina, der auf Hunde spezialisiert ist. Ein Segen für Safis Plan.

Wir rufen ein Sammeltaxi, stopfen sechs Käfige hinein und fahren los. Obschon es keine 100 Kilometer nach Tulkarm sind, rechnen wir mit einem halben Tag. Das Land ist immer noch in Unruhe, die Kontrollen an den Checkpoints dauern noch länger als sonst. Manchmal – man weiß nicht genau wann, weiß nicht warum – sperrt das israelische Militär ganze Straßen ab. Dann fährt man wieder nach Hause. Oder man macht einen langen, einen sehr langen Umweg. Dass viele Palästinenser das als Tortur empfinden, als Demütigung auch, wer möchte es ihnen verübeln? „Wie hält jemand das aus? Wie versöhnt er sich mit seinen Träumen? Wann kommt der Moment, in dem ein namenloser Hass wie böses Gift das Herz überschwemmt?“, fragt der Reiseautor Andreas Altmann in seinem Palästina-Buch „Verdammtes Land“.

Die Straße führt über Nablus, die Landschaft ist karg, verlassen, sie wirkt irgendwie traurig und ist atemberaubend schön. Wir haben Zeit, um über Straßenhunde zu reden. „Sie werden immer mehr, das führt zu Konflikten. Viele der Hunde sind geschwächt, sie schleppen Krankheiten mit sich herum, einige sind aggressiv. Deshalb werden sie von den Leuten weggejagt, manchmal auch vergiftet oder erschossen.“ Safi sieht im Kastrieren die einzig nachhaltige Lösung. Obschon sie aufwendig ist. Seit Monaten baut er in Tulkarm ein Team auf, bestehend aus Dr. Belal und seinen Studenten. Dazu kommt ein gesamter Tross von einem mobilen Container, wo die Hunde stationär gehalten werden, über den Operationssaal bis hin zu Käfigen, Fanggeräten, Nachtsichtgeräten. Hinter all dem steht ein Programm mit dem englischen Kürzel „TNVR“: Trap (Einfangen), Neuter (Kastrieren), Vaccinate (Impfen), Release (Freilassen). „Bis jetzt sind 40 Studierende dabei. Was gut ist, denn wir werden in Teams und Schichten arbeiten müssen.“ Dafür mussten sie geschult werden. Dass in Palästina Hunde kastriert werden, ist nämlich ein Novum sondergleichen.

Was für ein Glück, dass es ihn gibt: Dr. Belal Yousef Abu Helal. Er sitzt im Schatten auf einem weißen Plastikstuhl und raucht, als wir am späten Nachmittag auf dem Uni-Campus von Tulkarm eintreffen. Er ist gerade vierzig geworden, sieht mit seinen grauen Haaren aber älter aus. Abu Helal hat seinerzeit in Bagdad studiert und war in den Vereinigten Arabischen Emiraten als Tierarzt tätig, ist dann aber – wie viele Palästinenser – in sein Land zurückgekehrt. „Um zu helfen und den Jungen eine Perspektive zu geben.“ Wir setzen uns, Abu Helal schenkt Tee ein und fügt hinzu: „Und weil es bei uns so schön ist.“ Der Mann hat ein großes, ein lachendes Herz, ohne Zweifel. Und er liebt die Tiere. Als er in Dubai arbeitete, behielt er einen jungen Kater nach einer Operation bei sich. Vier Jahre lebte er mit dem „Tiger“ zusammen, es entstand ein enges Verhältnis zwischen ihnen. Für Dr. Belal eine großartige und – wie er das nennt – pädagogische Erfahrung: „Je näher die Beziehung, umso größer die Verantwortung. Deshalb müssen wir auf die Tiere eingehen, sie zu verstehen versuchen.“ Später wird mir einer der Veterinärstudenten anvertrauen, dass Dr. Bilal der beste aller Lehrer sei – aber auch der strengste. „Dranbleiben, immer dranbleiben!“, laute sein Motto. Er hat recht, wie sich in den kommenden Tagen herausstellen wird. Ob morgens beim Operieren, am Nachmittag im Vorlesungssaal oder spätabends mit der Taschenlampe auf der Suche nach Hunden: Dr. Belal Yousef Abu Helal ist überall.

Es ist erst Februar, aber schon heiß und schwül in diesem Tulkarm. Die Stadt mit ihren über 60 000 Einwohnern liegt am Rand der Küstenebene mit subtropischem Klima. Zwischen Juni und September schmelzen die Leute hier ewig vor sich hin. Manchmal bläst ein Wind über die Dächer der Stadt. Er kommt vom Westen. Dort liegt, keine 14 Kilometer von Tulkarm entfernt, das Meer. An klaren Tagen kann man es, kneift man die Augen ein wenig zusammen, sogar sehen. So nah und doch so fern. Denn 2003 wurde die Stadt fast vollständig von der israelischen Sperranlage mit ihren Checkpoints ummauert. Seitdem liegt sie – so sagen manche – im Koma. Die Bauern sind von ihren umliegenden Ländereien abgeschnitten, der einst florierende Handel ist erlahmt. Und niemand kann mehr ans Meer. Immerhin hat Tulkarm, neben dieser Mauer, noch die Universität.

Über derlei Politisches rede ich mit Murad Mlihat, dem zurückhaltenden, ernsten Veterinärstudenten aus Hebron, der von sich sagt, dass er eigentlich gar nicht politisch sei. Was untertrieben ist, denn das heißt nur: Auf die Straße und in den Kampf, das würde Murad nie. Der 22-Jährige findet Gewalt auf beiden Seiten ausweglos und falsch. Doch auch er will ein freies, ein stolzes, unbeugsames Palästina. Und zwar bald. Sein Beitrag dazu: Ein Stipendium ergattern und ab nach Deutschland, um zu studieren und besser zu werden (dabei sei Murad doch schon der Beste, murren seine Mitstudenten). Dann schnell zurück nach Palästina, damit er sein Land mit all seinem Wissen beschenken kann.

Wir sind auf dem Weg in den ersten Stock der Veterinärmedizinischen Fakultät. Der Hörsaal ist klein und kahl, aber mit Beamer und Tafel gut ausgerüstet. An der einen Wand hängt ein großes Bild von Yasser Arafat, immer noch Übervater der Palästinenser, schräg gegenüber ein kleineres vom jetzigen Präsidenten Mahmoud Abbas. Ahmad Safi fasst noch einmal Sinn und Zweck der Kampagne zusammen. Zwei Dutzend Studierende – alle in Murads Alter – hören aufmerksam zu. Als Dr. Belal übernimmt, kramen sie ihre Notizblöcke und Laptops hervor. Ein kurzes Update zum TNVR-Programm, dann werden die angehenden Veterinäre unterschiedlichen Teams zugeteilt: Wer kontrolliert die Käfige, mit denen die Hunde gefangen werden? Wer füttert sie und reinigt den Container? Wer übernimmt die Impfung? Wer assistiert beim Operieren? Wer lässt die Hunde frei? Alles will bis ins Letzte geplant sein. Auch für den Fall, dass dann doch alles ganz anders kommt.

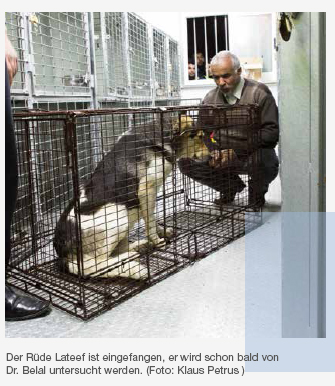

Noch gleichentags fängt das TNVR-Team, wie sich die Studierenden jetzt auf Facebook nennen, in der Nähe der israelischen Sperranlage einen stattlichen Rüden ein. Er ist scheu, wirkt verängstigt, blickt auf den Boden und uriniert. Könnte ich ihm doch nur in sein Ohr flüstern, dass alles gut wird. Und würde er mich doch bloß verstehen und wissen: Ja, es wird alles gut. Sie taufen ihn „Lateef“, den Sanftmütigen. Er wird in den Container gebracht, dann sediert und von Dr. Belal untersucht. Kräftig sei er und gut beisammen, urteilt der Tierarzt. Schon am nächsten Tag, es ist früh am Morgen, bekommt Lateef die Narkose und wird in den Operationssaal gebracht. Weil es der erste Eingriff ist, sind fast alle Studenten gekommen. Murad assistiert und Dr. Bilal macht aus der Operation kurzerhand eine Vorlesung. Er erläutert jeden Schritt, lässt sich über die Schulter schauen, stellt seinen Studenten Wissensfragen, verbreitet Pathos. „Heute bin ich der einzige Tierarzt in Palästina, der auf Hunde und Katzen spezialisiert ist. Aber schon bald werdet ihr überall im Land arbeiten. Und dann wird uns die Regierung ein Tierspital für Kleintiere bauen, inschallah.“

Nach einer halben Stunde ist alles vorbei. Lateef wird hochoffiziell der erste Hund sein, der in Palästina nach dem TNVR-Programm kastriert wurde. Zufrieden zieht Dr. Bilal sein blaugrünes Operationsgewand aus und tritt ins Freie. Inzwischen scheint die Sonne, der Campus füllt sich mit Wissbegierigen. Für eine Zigarette langt es, dann muss er weiter. Irgendwo leidet eine Kuh an Mastitis. Anderntags wird Lateef von jungen, kräftigen Palästinensern in einem Käfig durch ein Olivenfeld an den Stadtrand getragen und freigelassen. Er rennt davon. Nach fünfzig Metern wirft dieser Schöne, Sanftmütige, noch immer Verwirrte doch noch einen Blick zurück auf den Olivenhain. Dort stehen, in einer Reihe, die Studenten der veterinärmedizinischen Abteilung der An-Najah-Universität und klatschen ihm entzückt zu.

„Hunde sind haram, sie sind unrein. Wie die Schweine. So steht es geschrieben.“

„Malik hat recht. Was ein Hund mit seiner Schnauze berührt, das muss siebenmal ausgewaschen werden. So steht es geschrieben.“

„Na und? Wenn dein Vetter sich auf dem Teppich erbricht, muss er dann nicht auch siebenmal gereinigt werden?“

„Mein Vetter?“

„Der Teppich, du Esel. Oder wenn du dich mit dem Messer schneidest und Blut auf deine Hose spritzt, muss sie dann nicht auch siebenmal gewaschen werden?“

„Mohamed hat recht. Und werfen wir deswegen den Teppich auf den Müll oder schmeißen die Hose weg?“

Das Gespräch geht schon lange so, wir sind bei Murad zu Hause, er hat Freunde eingeladen. Safi hört geduldig zu. Er wird sich kaum daran erinnern können, wie oft er solche Diskussionen schon geführt hat. „Viele Menschen bei uns haben ein schlechtes Bild von Hunden. Das hat auch mit religiösen Vorurteilen zu tun.“ Dabei gehe es gar nicht darum, die Menschen vom Glauben abzubringen oder ihnen – sozusagen von außen – eine andere Sicht aufzuzwingen. Das würde hier, so Safi, ohnehin niemand akzeptieren, nicht in unserer Kultur. Stattdessen versucht er auf sie einzugehen. Und sie daran zu erinnern, dass der Gesandte Allahs von einer Prostituierten erzählte und ihr alle Schuld vergeben wurde, als sie einem durstenden Hund zu trinken gab. Oder dass Engel angeblich keine Wohnung betreten, in der sich Hunde aufhalten: „Ein wirklich guter Grund, sich Hunde anzuschaffen, nicht? So könnten wir ewig leben“, wirft Safi scherzhaft in die Diskussion ein.

Dass es nicht reicht, die Hunde zu kastrieren, wurde den Tierschützern schon bald klar. Es muss sich etwas in den Köpfen der Leute tun. Deshalb soll es jetzt parallel zum TNVR-Programm eine Aufklärungskampagne geben. „Die Menschen müssen zuerst begreifen, was wir überhaupt tun“, sagt Dr. Bilal. „Viele meinen nämlich, das Problem mit den Straßenhunden sei erst dann gelöst, wenn sie weg sind, also verjagt oder getötet wurden.“ Safi stimmt Dr. Belal zu: „Solche Organisationen gibt es ja wirklich. Sie holen Tiere von der Straße, kastrieren sie und geben sie zur Vermittlung frei. Interessiert sich niemand für sie, werden sie getötet. Damit hat unsere Kampagne nichts zu tun.“ Für Safi steht am Ende nichts weniger auf dem Spiel als eine neue Mensch-Hund-Beziehung. Ein kompliziertes, langwieriges Unterfangen, dessen ist er sich bewusst. Doch ohne Unterstützung der Menschen hier gehe gar nichts. Deshalb müsse das Ziel ein ehrgeiziges sein: Die Kampagne soll zu einem Projekt der gesamten palästinensischen Bevölkerung werden. Safi will die Pionierarbeit in Tulkarm schon bald auf die umliegenden Dörfer und Städte ausweiten. Wenn es nach ihm ginge: bis nach Ramallah. Dafür aber brauche er jede Hilfe – außer die von ausländischen Organisationen, die kurz mal auftauchen, tausend Versprechen machen und dann wieder verschwinden. Von denen gibt es offenbar nicht wenige. Die Schweizer Tierschützerin Esther Geisser, die im Ausland oft bei Kastrationseinsätzen dabei ist, kennt das bis zum Abwinken und redet von der „Hubschrauber-Strategie“: Schnell hin, viel Staub aufwirbeln, und nichts wie weg.

Derweil versucht Safi die lokalen Behörden für seine Kampagne zu gewinnen, er verhandelt mit Politikern, argumentiert mit Professoren, telefoniert mit Journalisten. Immer und immer wieder. Am Anfang seien alle skeptisch gewesen. „Aber jetzt sehen sie, wie ernst es uns ist – und öffnen uns langsam die Türen. Wir verteilen Flugblätter und Broschüren, organisieren Info-Abende. Sogar an der Freitagspredigt in Tulkarms Moschee wird über die Kampagne geredet.“ – „Gut“, sage ich, „aber was bringt den Leuten das Ganze? Ich meine: Welchen Nutzen haben denn kastrierte Hunde für sie?“ – „Sie verjagen die Wildschweine, die sich an die Ernte der Bauern machen.“ Ahmad Safi, einst der kleine Junge von Jalazone, weiß immer eine Antwort.

Von denen im Krieg und von denen auf der Straße

Irgendwann komme ich auf die einfachste aller Fragen: „Wenn es Hunde in dieser Gesellschaft wirklich so schwer haben und wenn kaum jemand sie als Haustiere hält, woher kommen dann die dreißig- oder fünfzig- oder siebzigtausend Straßenhunde in diesem Land?“

Ahmad Safi klärt mich auf: „Manche stammen aus den Bergen, das sind die ganz Wilden. Andere wurden als Jagdhunde gebraucht oder als Wachhunde; sie sind weggelaufen oder sie wurden ausgesetzt. Und dann gibt es noch diese aggressiven Hunde, die kommen aus Israel.“ „Aus Israel?“, frage ich nach. – „Die Soldaten und Siedler setzen sie in der Westbank aus. Von ihnen gibt es hier in Tulkarm, wie überhaupt entlang der Grenze, besonders viele.“ Mir kommt das seltsam vor, aber Safi legt noch dazu. Wir gehen in die Universitätsbibliothek und setzen uns an einen Computer, er klickt ein Video an. Darin ist ein Palästinenser zu sehen – keine zwanzig –, er liegt auf dem Boden und schreit. Über ihm ein Schäferhund, der an seinem Arm zerrt. Und israelische Soldaten, die das Tier wegreißen wollen. Der Hund aber schnappt immer wieder zu und verbeißt sich in den Jungen.

Später – mir will der Film nicht mehr aus dem Sinn – werde ich bei meinen Recherchen erfahren, dass die Armee diese Aufnahme zum Anlass für eine interne Untersuchung genommen hatte und daraufhin den Einsatz solcher Diensthunde einstellte. Aber nur vorübergehend. Inzwischen tauchen israelische Soldaten – was von Menschenrechtsorganisationen gut dokumentiert ist – wieder mit ihren Hunden an Kundgebungen auf, sie setzen sie bei Hausdurchsuchungen ein und bringen sie zu den Verhören mit. Für Safi nichts Neues: „Schon während der ersten Intifada Ende der 1980er-Jahre hetzten Soldaten und Siedler ihre Hunde auf uns. Ich war noch ein Kind. Ich hatte Panik, ich war starr vor Angst.“ Safi zeigt mir ein weiteres Video, in dem angeblich verdächtige Personen von Hunden verfolgt und angegriffen werden. Sie werden von Israelis gespielt, die sich als vermummte palästinensische „Terroristen“ verkleidet haben.

Safi redet von einem „Kriegsverbrechen“, und er ist nicht allein. Nachdem die Hundeattacken auf Palästinenser in jüngerer Zeit wieder zugenommen hatten, schaltete sich auch die in Ramallah ansässige Menschenrechtsorganisation Al Haq ein. Der bewusste Einsatz von Hunden gegen Zivilisten zum Zweck der Einschüchterung widerspreche der Vierten Genfer Konvention. Und weiter: Nach dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs könne man den Export von Hunden zu solchen Zwecken in die besetzten palästinensischen Gebiete sogar als Beihilfe zu Kriegsverbrechen sehen. So schrieb es Shawan Jabarin, der Kopf von Al Haq, in einem Brief an die niederländische Regierung, nachdem sich herausstellte, dass die meisten dieser „Kriegshunde“ aus einer Zucht in Holland stammen. Auch schloss sich Al Haq letzten Herbst einer Petition an, mit der Safis Organisation ein Verbot solcher Hundeeinsätze forderte. Sie wurde in kurzer Zeit von Tausenden Menschen aus über 60 Ländern unterzeichnet.

Safi mag dieses Beispiel, denn für ihn ist das ein Beleg für das enge Band zwischen Menschenrechten und Tierschutz. Er sieht aber auch Gefahren für seine Straßenhundekampagne. Denn diese Attacken werden das schlechte Bild vom Hund in Palästina weiter zementieren, ist Safi überzeugt. „Stell dir vor: Eine Besatzungsmacht setzt Hunde als Waffe ein, um dich einzuschüchtern oder zu verletzen. Was macht das bei dir? Du hasst nicht nur das israelische Militär, sondern hast auch Angst vor Hunden.“

Zum ersten Mal wirkt Ahmad Safi müde. Wir warten im Schatten auf einen Bus in Richtung Nablus und driften, einmal mehr und mit Vergnügen, in die großen Themen ab: Glück, Rache, Vergebung, Hoffnung, Hass, Zuversicht und, ja, die Liebe. Als wir die grauenhafte Mauer rings um Tulkarm hinter uns lassen, klatscht Safi in die Hände: „Wir werden der palästinensischen Bevölkerung zeigen, dass Hunde anders sind. Dass sie zu uns gehören und dass sie einen Platz in unserer Gesellschaft haben.“

Ich solle ganz ruhig bleiben und mit ihnen reden, riet mir Ahmad Safi. „Worüber soll ich denn mit diesen Straßenhunden reden?“, fragte ich zurück. „Erzähl ihnen von den Engeln. Und dass sie sich nicht fürchten müssen vor ihnen, denn sie kommen an keinen Ort, wo auch Hunde sind“, erwiderte Safi.

Da sind sie schon wieder weg. Hinter mir liegt der Qalandia Checkpoint. Er trennt das Westjordanland von Jerusalem. Fast jeden Freitag gibt es hier Krawalle. Heute ist so ein Freitag.

+++ LESEPROBE aus der SPF 25 – versandkostenfrei bestellen im Cadmos-Shop +++

Klaus Petrus …

… ist freischaffender Fotograf und Publizist in Bern. Er ist im September 2015 und im Februar 2016 in die Westbank gereist und hat dort im Auftrag von METIBE – Büro für Mensch-Tier-Beziehungen Palästinas erste Kampagne für Straßenhunde mit Bildern, Reportagen und Videos dokumentiert. Seine Arbeit vor Ort wurde von NetAP – Network for Animal Protection, Di Oro Stiftung und Béatrice Ederer-Weber Stiftung unterstützt.

Weitere Infos:

www.klauspetrus.ch